ベッド上ポジショニング介助は初心者でもできる「さしすせそ」を!

みなさん、こんばんは。崖っぷちのOT林です(@tyahan56)

介護業界はマンパワー不足などの問題で、定時の体位変換時に適切なポジショニングを完璧に行なうことは難しいと思うかもしれません。忙しさに負けて、もしくは基本的なケアを知らなかったりと、ポジショニングを行なう上で1つや2つ、どこか見逃してしまう点があると思います。

特に背抜きや足抜きといった技術がそうです。

介護職員に基本的なポジショニング方法を1つでも抜けがないように適切に行なってもらうにはどうしたらいいのでしょうか?

そこで、ポジショニングの基本的なことを一つでも忘れないように、あるキーワードを考えてみました。

それがさしすせそ!

ここでは、基本的なポジショニングを簡単に覚える方法をご紹介します。

スポンサーリンク

「さしすせそ」でポジショニング!

覚え方は「さしすせそ」のさ行です!日本料理の味付けをする時に、調味料の「さしすせそ」という覚え方がありますよね?アレと似たような覚え方であれば、ポジショニングをする上で「さしすせそ」を思い出しながら、しっかりと対応ができるのでは?と思いました。

その「さしすせそ」というのは、次の通りに表記にしてみました。

さ=サイズ

し=姿勢

す=隙間

せ=背抜き

そ=側臥位

上記のチェックポイントを一つずつポジショニングを行なえば、基本的なことを忘れずに済むはずです!

介護職員に指導するのも、この「さしすせそ」を使っています。

これから、介護職員が基本的なポジショニング方法を一つでも忘れないための覚え方「さしすせそ」を説明します。

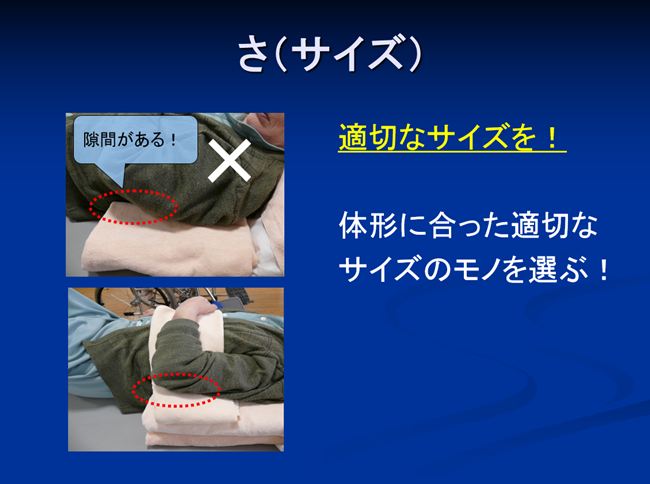

「さ」=サイズ

「さ」はサイズと覚えよう!

これは、隙間ができないように利用者の体形に合わせて適切なサイズのモノを使用すること。

クッションやタオルがそうですね。

タオル使用によるポジショニングをされる施設が多いと思いますが、タオルって長期間使い続けていくと、つぶれて硬くなってしまいます。

結果的にサイズが合わなくなり、全身の筋緊張亢進が助長されかねません。タオルが硬くなってきたら、頻繁に取り換えることが重要だと思います。

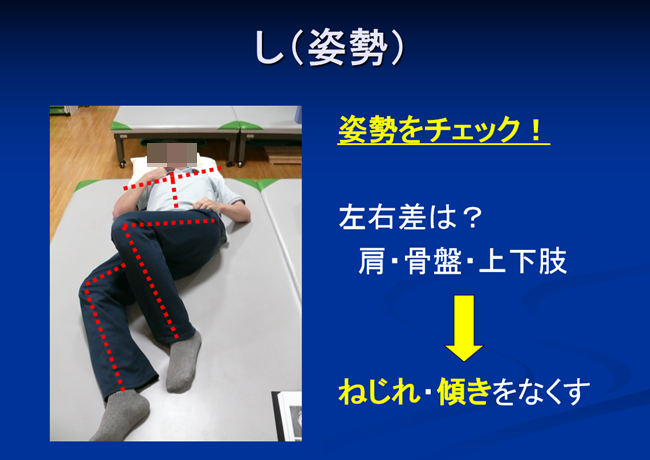

「し」=姿勢

「し」=姿勢という表記にし、全身のねじや傾きのチェックを行なうこと。

背臥位時に、肩や骨盤、上下肢の左右差はどうか?

頭部の向きはどうか?

身体がずっと歪んだままの姿勢でいると、変形や拘縮を助長してしまうことになりかねません。

明らかに体幹がねじれているのに、修正せずにそのままポジショニングを行なう介護職員がいます。

ねじれと傾きが少しでもあると、利用者にとっては大変キツイだろうと思います。ですので、ポジショニングの前に、姿勢をチェックすることは特に重要だと思います。骨盤の位置によって、他の部位の位置が決まることもありすので、骨盤がニュートラルな位置にあるか確認することがポイントですね。

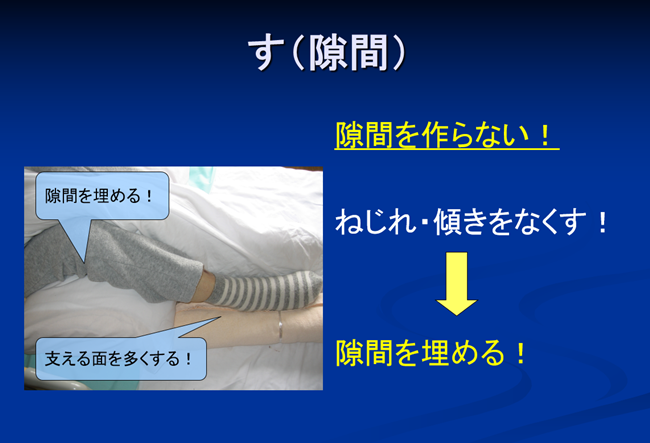

「す」=隙間を作るな!

「す」は隙間(すきま)の「す」で、隙間を作らないことです。

「し」=姿勢のほうで、ねじれや傾きがないかを確認した上で、今度は隙間の有無をチェックします。

もし、隙間があれば埋めて支持面を多くするようにします。

「せ」=背抜きを忘れるな!

「せ」は背抜きのことで、背抜きして除圧を行うことです。

意外と見逃しやすいお背抜きや足抜き、腰抜き。ポジショニングの際に、シーツや衣類のシワによって皮膚が引っ張られたり、摩擦が生じたりすることがありますので、それらを取り除くようにします。

もし、背抜きなどの除圧行為を全くしなかったら、これは手抜きといいますね。

※思い出したんだけど、勉強会では「背抜きと足抜き、腰抜きの他に、実は、もう一つの抜きがあるんです!それは何でしょうか?」と皆さんに問いかけました。正解は「手抜き」。ウケを狙ったのですが、反応がイマイチでした。

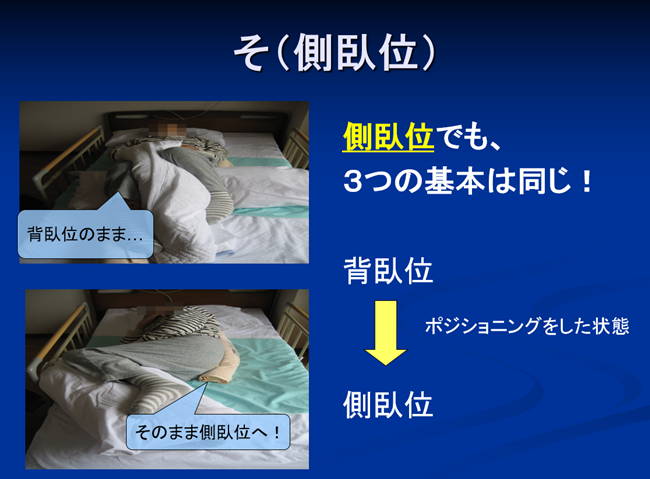

「そ」=側臥位

「そ」は側臥位の「そ」のことです。

ポジショニングの基本というのは、次の3点のことです。

②全身のねじれ・傾きをなくす

③身体とマットレスの間に隙間を作らない

要は、3つの基本に沿ってポジショニングを行なった背臥位の状態をそのまま側臥位にすることです。

さいごに

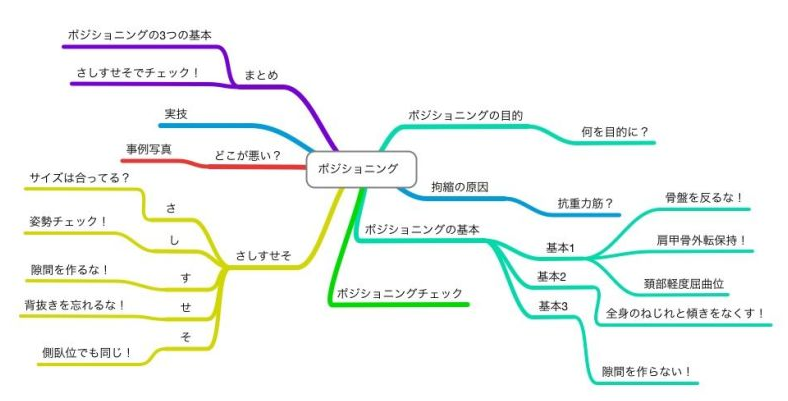

以前、施設の勉強会で、介護職員が少しでも実践しやすいようにと、ポジショニングを行う上での「さしすせそ」を提案させて頂きました。

※画像にクリックすると拡大します。当時、勉強会で発表するためのレジュメをマッピング風に整理したものです。この画像が欲しい方がいましたら、どうぞご自由に♪

いつでも確認できるようにと、スマホに入れてみては?

最後までお読み下さりありがとうございました。

★ブログランキングに参加中!